2017/03/30

ラップ口座残高 最高の6.4兆円(日経新聞2017/3/11)

2016年12月末の数字です。2016年9月末に比べ資産残高は6.6%増で過去最高を更新とあります。投資顧問業協会のHPによると件数は11,228件、2.1%増とあります。

終戦後の1949年、東京証券取引所で取引が再開された初日の日経平均は176円、時価総額は1532億円(現在は約600兆円)だったそうです。私が証券会社に入社した時の日経平均株価は確か12000円ぐらいだったと記憶しています。

戦後の経済の拡大を受け、株価は30数年ほどで約70倍になっていたわけです。インフレを考慮しても十分な成果です。多くの投資家がこの成果を享受できていて、株式市場と投資家の媒介である証券会社はお客様からとても感謝されていても良いと思いますよね。

ところが営業を開始してみると、

塩を投げられる、名刺を破かれる、株はやってはいけないという家訓だ、などなどとても鍛えていただきました。

証券会社とお客様の利害の不一致がこの原因なのではないでしょうか?

じっくりと株式を保有していただき資産を殖やすより、ともすると日々の売買手数料を優先するということを繰り返していたからかもしれません。

この傾向は最近でもなくなったわけではないようです。

ファンドラップ・SMAの良いところは金融機関とお客様の「利害の一致」だと思います。通常の投資信託の場合には、販売会社(証券会社や銀行)は販売時に2~3%程度の手数料を受け取りますから極端な話、お客様の資産が殖えたか、よりもどれだけ販売手数料をいただけたのか、が社内の評価になっても不思議ではありません。

それに対してファンドラップ・SMAは購入時の手数料が不要、資産の残高に対して一定の割合の手数料を負担する仕組みなので、理屈上、お客様の資産が殖えればそれだけ金融機関の受け取り手数料も増えるように設計されています。これなら安心して任せられますよね。

ではデメリットはないのでしょうか?

皮肉な話ですが、その手数料が高すぎるということだと思います。

ファンドラップ・SMAは通常下記の手数料が必要になります。

手数料①:ファンドラップ手数料

手数料②:投資一任勘定手数料

手数料③:購入している投資信託の信託報酬

会社や商品にもよりますが、全部合わせると2~4%程度になるようです。

ファンドラップを利用しているお客様から先日聞いた話です。

「①~③全部足すと4%ぐらいになるが、あまりに高いので自分の勘違いだろう、と利用を開始した」、という笑い話みたいな話でした。

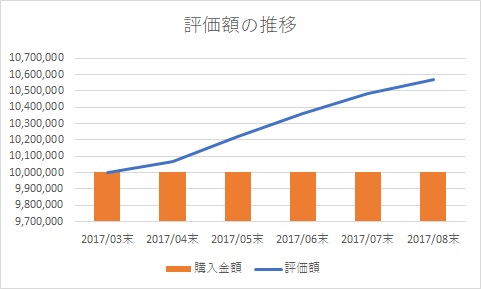

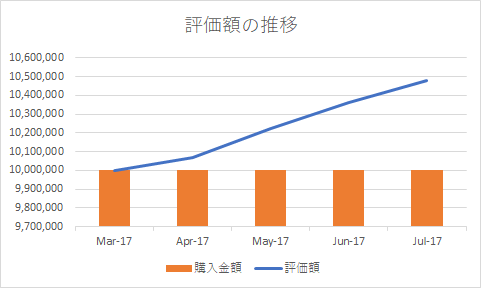

ファンドラップ・SMAを利用されている方は、よくわからないので任せたい、と思っている方が多いと思います。そのため資産配分を決めるためのインタビューではどうしても保守的な答えになり、その結果、債券比率が高い安定型~バランス型のポートフォリオになることが多いようです。

アメリカの長期金利が2.5%程度、日本の長期金利が0.08%程度、このような債券を全体の70%も組み入れたポートフォリオではそもそもの期待リターンは3%程度にしかなりません。

それに対して2~3%の手数料を毎年負担するわけですから、正直言って勝ち目がない投資と言わざるを得ません。

是非、もう少し費用の負担についてもフェアで、リーズナブルに利用できるようにしてほしいものですね。

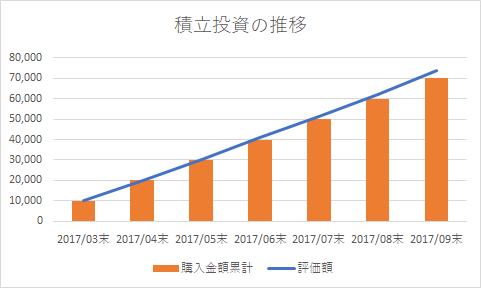

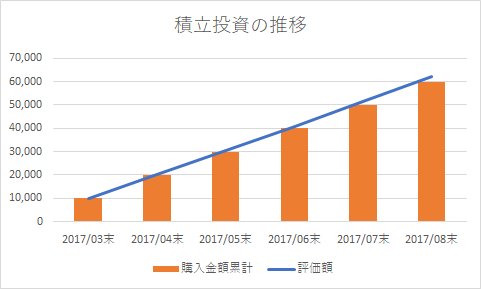

ラップの今の手数料体系なら、誰でも簡単に選べるインデックスファンドを数本利用してオリジナルのポートフォリオを作ってはいかがでしょうか?その場合の年間のコストは0.5%いかないぐらいです。

自信がない場合には、ロボットか当社のような相談料(売買手数料でない)を対価とするアドバイザーと相談するのが良いと思います。