2017/03/30

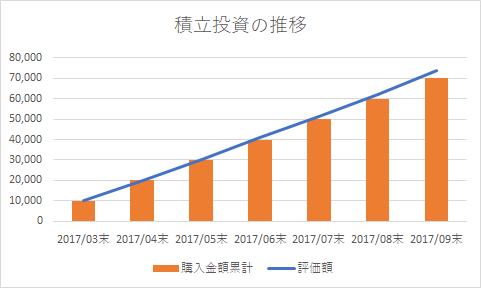

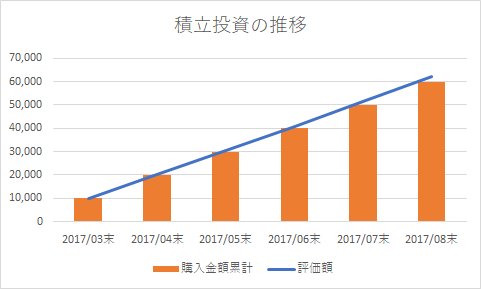

2017年3月末に開始した取り崩し運用も4か月経過しました。

経過データを更新しました。

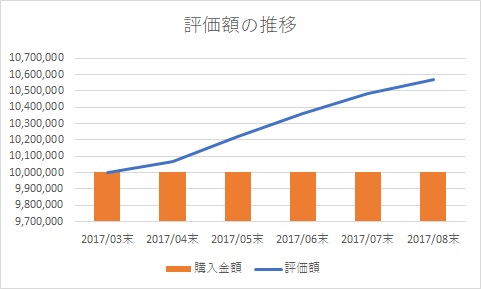

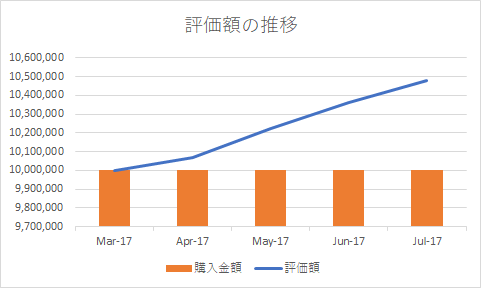

7月末時点の状況

30,000,000円

↓

有価証券評価額:30,263,424

現金:345,308

合計:30,608,732

取崩し:0円

受取分配金(利子配当)累計:310,117円

プラスの金額は約60万円です。このまま大きな値下がりがなければ、9月末に予定している50万円の取崩しも、元本を取り崩さなくて済みそうです。

この運用では、退職金3000万円を毎年100万円づつ取崩し、元本が減っていくのをなるべく先延ばしにすることを目的としています。

一般には、このように運用益や元本の一部を受取ることを目的とする場合は、毎月分配型の投資信託を利用することが多いと思いますが、実際には、毎月分配型以外の方法もあります。

運用益や元本の一部を取り崩す方法は、主に3通りです。

1.毎月分配型の投資信託を利用

2.定期分配型のETFを利用

3.必要な金額を一部解約

それぞれの特徴を整理しましょう。

1.毎月分配型の投資信託を利用

おなじみの方法です。

メリット:運用益があっても(多くても)なくても(少なくても)、だいたい毎月決まった金額の分配金が支払われるので、手間がかかりません。

デメリット:毎月分配をする、という商品性格上、コスト高になる傾向があります。多くの投資信託が高い分配金を維持するために、運用成果以上の分配金を払い出しをしています。分配金の額は運用会社の恣意で決まるので、今回のような長期の取崩し運用では、分配金を受取りすぎて運用残高が減りすぎてしまう恐れがあります。

2.定期分配型のETFを利用

ETF自体がまだあまりなじみがないかもしれませんが、世界的には残高が急増している商品です。

メリット:決まった時期に分配金が出るので手間がかかりません。分配として出せるのは、組入れ証券のインカムゲイン部分(債券なら利息、株式なら配当、など)に制限されています。毎月分配型の投資信託のように元本を取り崩しての分配金はありません。ローコストでかつ取引所での売買が可能です。

デメリット:東京証券取引所に上場しているETFの場合、取引量が少なく、大口の注文ができにくい傾向があります。NY市場等に上場しているETFを米ドルで購入することも可能です。この場合、出来高の問題はありませんが、円で受け取るには、その都度両替が必要になります。

3.必要な金額を一部解約で受取る

分配金で受取るのも一部解約するのも理屈上は同じです。

メリット:大きく値上がりしているものを多めに取り崩す、等、リバランスをしながらの取崩しが可能です。分配型の商品にとらわれずに商品選択が可能です。

デメリット:取崩し時期に手続きをする手間が発生します。マイナス時の取崩しには心理的な抵抗がある方もいるかもしれません。

当サイトのシミュレーションでは、手間と運用効率に配慮し、2と3を中心に、2・3にないアセットクラスで1に適当な商品がある場合のみ1、を利用しています。

ご参考

1.毎月分配型

S社米国投資適格債券ファンド、N社ハイブリッド優先証券インデックスファンド

2.東証上場ETF

N社日本高配当株ETF、N社新興国国債ETF、東証リート指数ETF、豪州リート指数ETF

3.必要な金額を取崩し(分配頻度が少ない商品)

N社世界株ETF、N社米国ハイイールド社債インデックスファンド